陆娟娟,博士,上海科技大学信息科学与技术学院助理教授、研究员、博士生导师、2023国家海外优青、上海市海外高层次人才。2016年本科毕业于中国科学技术大学物理学院,2019年和2022年于美国耶鲁大学分别获得硕士和博士学位(导师:Prof. Hong X. Tang)。2022年加入上海科技大学信息科学与技术学院后摩尔器件与集成系统中心(PMICC)。

陆博士的研究方向包括高品质微腔,集成光芯片,非线性光学器件以及其在量子信息处理领域的应用,其研究成果在Nature Communication,Physical Review Letters,Optica等重要学术期刊发表。承担国家自然科学基金青年、科技部重点研发等项目。

-

姓名:于思敏身份:博士教育背景:邮箱:yusm2022@shanghaitech.edu.cn研究方向:非线性光学器件

姓名:于思敏身份:博士教育背景:邮箱:yusm2022@shanghaitech.edu.cn研究方向:非线性光学器件 -

姓名:周锐鑫身份:硕士教育背景:邮箱:zhourx2023@shanghaitech.edu.cn研究方向:片上超连续谱

姓名:周锐鑫身份:硕士教育背景:邮箱:zhourx2023@shanghaitech.edu.cn研究方向:片上超连续谱 -

姓名:朱会宗身份:硕士教育背景:邮箱:zhuhz2023@shanghaitech.edu.cn研究方向:微腔光频梳

姓名:朱会宗身份:硕士教育背景:邮箱:zhuhz2023@shanghaitech.edu.cn研究方向:微腔光频梳 -

姓名:陈秋实身份:博士教育背景:邮箱:chenqsh2022@shanghaitech.edu.cn研究方向:非线性微腔光子器件

姓名:陈秋实身份:博士教育背景:邮箱:chenqsh2022@shanghaitech.edu.cn研究方向:非线性微腔光子器件 -

姓名:齐明跃身份:硕士教育背景:邮箱:qimy2024@shanghaitech.edu.cn研究方向:量子光学和非线性光学器件

姓名:齐明跃身份:硕士教育背景:邮箱:qimy2024@shanghaitech.edu.cn研究方向:量子光学和非线性光学器件 -

姓名:钱景春身份:硕士教育背景:邮箱:qianjch2024@shanghaitech.edu.cn研究方向:非线性光学器件

姓名:钱景春身份:硕士教育背景:邮箱:qianjch2024@shanghaitech.edu.cn研究方向:非线性光学器件 -

姓名:陈文斌身份:硕士教育背景:邮箱:chenwb2024@shanghaitech.edu.cn研究方向:非线性光学器件

姓名:陈文斌身份:硕士教育背景:邮箱:chenwb2024@shanghaitech.edu.cn研究方向:非线性光学器件 -

姓名:吕琦身份:硕士教育背景:邮箱:lvqi2024@shanghaitech.edu.cn研究方向:微纳工艺制造

姓名:吕琦身份:硕士教育背景:邮箱:lvqi2024@shanghaitech.edu.cn研究方向:微纳工艺制造 -

姓名:吴逸群身份:硕士教育背景:邮箱:wuyq2024@shanghaitech.edu.cn研究方向:微纳工艺制造

姓名:吴逸群身份:硕士教育背景:邮箱:wuyq2024@shanghaitech.edu.cn研究方向:微纳工艺制造 -

姓名:高顾昱身份:硕士教育背景:邮箱:gaogy2025@shanghaitech.edu.cn研究方向:

姓名:高顾昱身份:硕士教育背景:邮箱:gaogy2025@shanghaitech.edu.cn研究方向: -

姓名:高悦身份:硕士教育背景:邮箱:gaoyue2025@shanghaitech.edu.cn研究方向:

姓名:高悦身份:硕士教育背景:邮箱:gaoyue2025@shanghaitech.edu.cn研究方向: -

姓名:郭雨垚身份:硕士教育背景:邮箱:guoyy2025@shanghaitech.edu.cn研究方向:

姓名:郭雨垚身份:硕士教育背景:邮箱:guoyy2025@shanghaitech.edu.cn研究方向: -

姓名:杨骅越身份:硕士生教育背景:邮箱:yanghy12025@shanghaitech.edu.cn研究方向:

姓名:杨骅越身份:硕士生教育背景:邮箱:yanghy12025@shanghaitech.edu.cn研究方向:

-

姓名:于思敏身份:博士教育背景:研究方向:非线性光学器件毕业去向:

姓名:于思敏身份:博士教育背景:研究方向:非线性光学器件毕业去向: -

姓名:周锐鑫身份:硕士教育背景:研究方向:片上超连续谱毕业去向:

姓名:周锐鑫身份:硕士教育背景:研究方向:片上超连续谱毕业去向: -

姓名:朱会宗身份:硕士教育背景:研究方向:微腔光频梳毕业去向:

姓名:朱会宗身份:硕士教育背景:研究方向:微腔光频梳毕业去向: -

姓名:陈秋实身份:博士教育背景:研究方向:非线性微腔光子器件毕业去向:

姓名:陈秋实身份:博士教育背景:研究方向:非线性微腔光子器件毕业去向: -

姓名:齐明跃身份:硕士教育背景:研究方向:量子光学和非线性光学器件毕业去向:

姓名:齐明跃身份:硕士教育背景:研究方向:量子光学和非线性光学器件毕业去向: -

姓名:钱景春身份:硕士教育背景:研究方向:非线性光学器件毕业去向:

姓名:钱景春身份:硕士教育背景:研究方向:非线性光学器件毕业去向: -

姓名:陈文斌身份:硕士教育背景:研究方向:非线性光学器件毕业去向:

姓名:陈文斌身份:硕士教育背景:研究方向:非线性光学器件毕业去向: -

姓名:吕琦身份:硕士教育背景:研究方向:微纳工艺制造毕业去向:

姓名:吕琦身份:硕士教育背景:研究方向:微纳工艺制造毕业去向: -

姓名:吴逸群身份:硕士教育背景:研究方向:微纳工艺制造毕业去向:

姓名:吴逸群身份:硕士教育背景:研究方向:微纳工艺制造毕业去向: -

姓名:高顾昱身份:硕士教育背景:研究方向:毕业去向:

姓名:高顾昱身份:硕士教育背景:研究方向:毕业去向: -

姓名:高悦身份:硕士教育背景:研究方向:毕业去向:

姓名:高悦身份:硕士教育背景:研究方向:毕业去向: -

姓名:郭雨垚身份:硕士教育背景:研究方向:毕业去向:

姓名:郭雨垚身份:硕士教育背景:研究方向:毕业去向: -

姓名:杨骅越身份:硕士生教育背景:研究方向:毕业去向:

姓名:杨骅越身份:硕士生教育背景:研究方向:毕业去向:

陆博士的研究兴趣集中在基于集成光芯片的光子功能器件的研究,以及其在经典和量子领域中的应用,如光学频率转化,光通信、以及量子信息处理等。现阶段课题组的工作主要有三个方向:

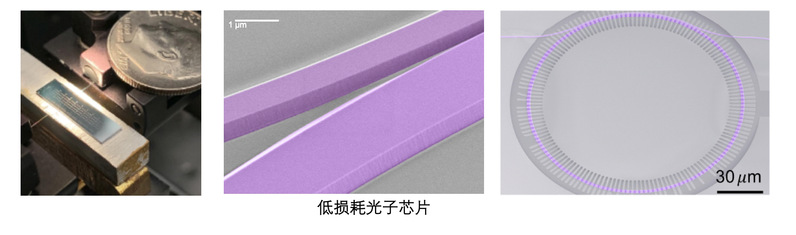

1. 低损耗集成光芯片的工艺研究

集成光子学是一个强大的平台,可以提高光学系统的性能和稳定性,同时为基于自由空间光学的实现提供低成本、小足迹和可扩展的替代方案。虽然在开发通信波长的低损耗硅基集成光子学平台方面取得了巨大进展,但对于一些新型材料以及非通信波段,其损耗仍然远大于发展相对成熟的硅基平台,限制了其在光电调制,光学成像、和量子科技等领域的应用。

课题组致力于开发新型光子材料,如氮化铝,铌酸锂,通过优化其工艺流程,如电子束曝光,化学机械抛光,刻蚀等,实现其在可见光到中红外波段上的低损耗,为实现特定的光子功能器件奠定基础。

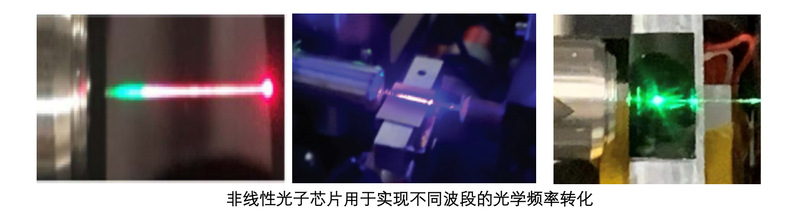

2. 非线性光子学

非线性光学被广泛用于光学频率转换,通常它的实现需要极高功率的泵浦激光源。由于集成光芯片提供优越的光学模式约束,并且得益于高品质光学微腔的辅助,各种低损耗光子平台的快速发展大大降低的非线性效应发生所需的激光功率,为纳米级,单光子量级的非线性科学开辟了新的可能性。

通过设计特殊的光学器件结构,以及优化测试技术,课题组的主要目标是进一步推进片上单光子量级的非线性,提高特定光学频率转化效率,开发新型非线性功能光子器件。

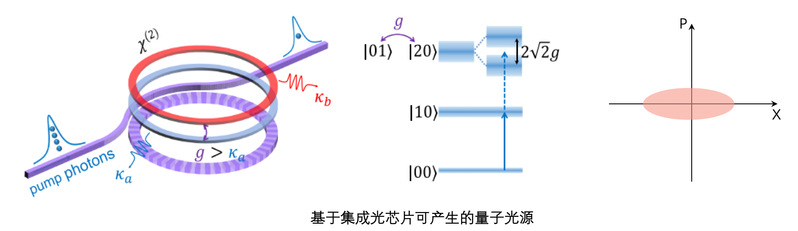

3. 集成量子光子学

集成光路如今引起了越来越多人的关注,这是因为此类平台在实现固态量子应用上的稳定性和可集成性。通过将量子信息编码到光学光子中,量子信息处理、量子通信和量子计量将受益于玻色子的优点,包括高传播速度、长传播距离和无限维希尔伯特空间。

课题组通过设计新型光学结构和测试手段,致力于优化量子光源的产生,如单光子对以及量子压缩态,以及最终实现可扩展的光量子计算。

2023Spring EE239 《非线性光学及其器件》

2023Fall EE291C 《量子信息导论》

2024Spring EE239 《非线性光学及其器件》

2024Fall EE291C 《量子信息导论》

2025Spring EE239 《非线性光学及其器件》

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号