周守琛

“在不确定中生长,拥抱不确定性”

所属学院: 信息科学与技术学院

年级专业: 计算机科学与技术专业2025届本科毕业生

所属书院: 大道书院

毕业高中: 山东省青岛第二中学

毕业去向: 清华大学 数学与人工智能方向 硕士

获得荣誉

2025年上海市优秀毕业生

2025年上海科技大学优秀毕业生

2023-2024学年上海市奖学金

2021-2022、2022-2023、2023-2024学年上海科技大学三好学生

2023年产业实践优秀个人

2022年社会实践优秀个人

2022年“知行杯”上海市大学生社会实践大赛先进个人

2024、2025年上海科技大学信息学院优秀助教

在校经历

投稿ICCV2025

✦

✦

初识上科大:

在不确定中笃定自己的选择

我的求学旅程,始于高中母校青岛二中那股自由、开放且鼓励探究的氛围。校园里讲座、比赛层出不穷,老师们也一再提醒我们:别把自己困在“死读书”的窄巷里,要敢于把好奇心付诸实践。正因这份开放包容,与上科大的教育理念天然契合,每年都有近十位校友成为上科大的一员。高一时,一位返校学长分享了上科大的“小班教学 + 科研导向”模式,自那之后,我便默默关注这所年轻而锐意的高校。

高考结束,我与众多同样心仪上科大的同学结伴参加校园开放日。现代感十足的信息学院大楼映入眼帘;学生志愿者一路陪同,他们谈论的不只是课堂、学分,而是项目讨论、与导师交流、在实验室赶论文的故事。“科研从大一就开始”的节奏令人既忐忑又振奋。当天的学业评审给了我 A 档加分,这张“入场券”后来成为我被录取的关键砝码。

与高中同学们一同参加校园开放日

填报志愿时,长辈与老师多次劝我优先选择传统 985。我理解他们的善意,却更清楚自己渴望的并非“稳妥”,而是能在开放环境中迅速成长,与一群敢于尝试的伙伴共同探路。最终,我将志愿锁定在这所仍在生长、充满未知,却为学生提供最大自由度去定义未来的年轻大学。这也是我第一次真正去“拥抱不确定”。

回望当初的决定,我常庆幸那份果敢:正是它让我在一个“边建边试、允许失败”的舞台上锤炼思维,收获同侪互助与科研激情。这段经历也成为我日后面对未知的底气,因为我深知,越是年轻、未成形的事物,越有机会与个人的好奇心发生共振,彼此塑造、共同成长。

学习:自主探索的锤炼

来到上科大后,我最直接的感受是:课程多、内容深,而且真正尊重学生的好奇心。课堂之外,我们常常需要翻原版教材、查最新论文,才能跟上老师的节奏。刚开始压力很大,但慢慢地,我学会了怎么快速检索、筛选并消化信息。这门本领成了我在之后学习里的重要支撑。

学校的自主选课制度给了我足够的空间。遇到擅长的领域,我就把时间投入进去;对自己薄弱的课程,也能提前调整节奏,不必被统一的课表牵着走。修读概率论和信息论时,我第一次真正理解“不确定性越大,信息量越大”这句话。它告诉我:只有不断打开可能性,生活才会给出更多答案。这句话也是我做选择时的准则:去尝试、去犯错,比一味求稳更重要。

信息学院几乎每门核心课都配有项目project。从选题到实验、再到写报告、做答辩,整个过程既辛苦又充实。我们一起熬夜debug、一起在白板上画公式,也一起在清晨的平台上吹风讨论下一步方案。很多深夜里,当实验数据终于跑通会让我忘掉困意,只剩下踏实的满足感。正是这些项目,让我结识了志同道合的伙伴,也让我更确定自己热爱的方向。

偶尔为了赶进度要通宵到天亮,但走出学院楼时,看到天色微亮,我的内心总是平静而充满力量。那一刻,我知道自己正走在想走的路上。

通宵完成项目后到楼顶等待日出

实践:学习与产出之路

在本科四年里,我担任过多位老师们的课程助手。当站到讲台的那一刻,我才真正意识到自己在学习时留下的薄弱环节:为了回答学生的每一个提问,我必须把定义、定理和推导重新梳理得滴水不漏,这种“反向备课”迫使我把知识掌握得更深、更扎实。

这段经历还让我与几位授课老师建立了深厚的师生情谊。感谢邵子瑜老师在概率论和强化学习课程中对学生、对课程认真负责的态度,在概率论和强化学习课上,引导我们系统理解先进的贝叶斯推断和“探索—利用”平衡,强调将这些理念拓展到日常决策。邵老师在我保研的时候提供了非常大的支持,在毕业设计阶段,邵老师一再提醒我从第一性原理出发思考问题,而不是一味的做“调包师”、“调参侠”。刘翀老师帮助我用全新的视角透彻理解线性代数,帮助我补上了理解层面上的短板,为后续课程与研究打下坚实基础,也让我在保研的面试、笔试中游刃有余。在承担算法与数据结构的课程助手期间,赵登吉老师在关键节点也给予了我重要的帮助。各位教授不仅在学术上严格要求,更以无微不至的人文关怀让我倍感温暖。每当回想起这段经历,师长的谆谆教诲仍历历在目。

在为其他同学提供课程帮助的时候,不仅锻炼了我的专业能力,更让我体会到“教学相长”的意义:只有当我能把一段推导或一段代码讲得让别人听懂,才算真正掌握它。这份体验在潜移默化中塑造了我的沟通方式和思考习惯。

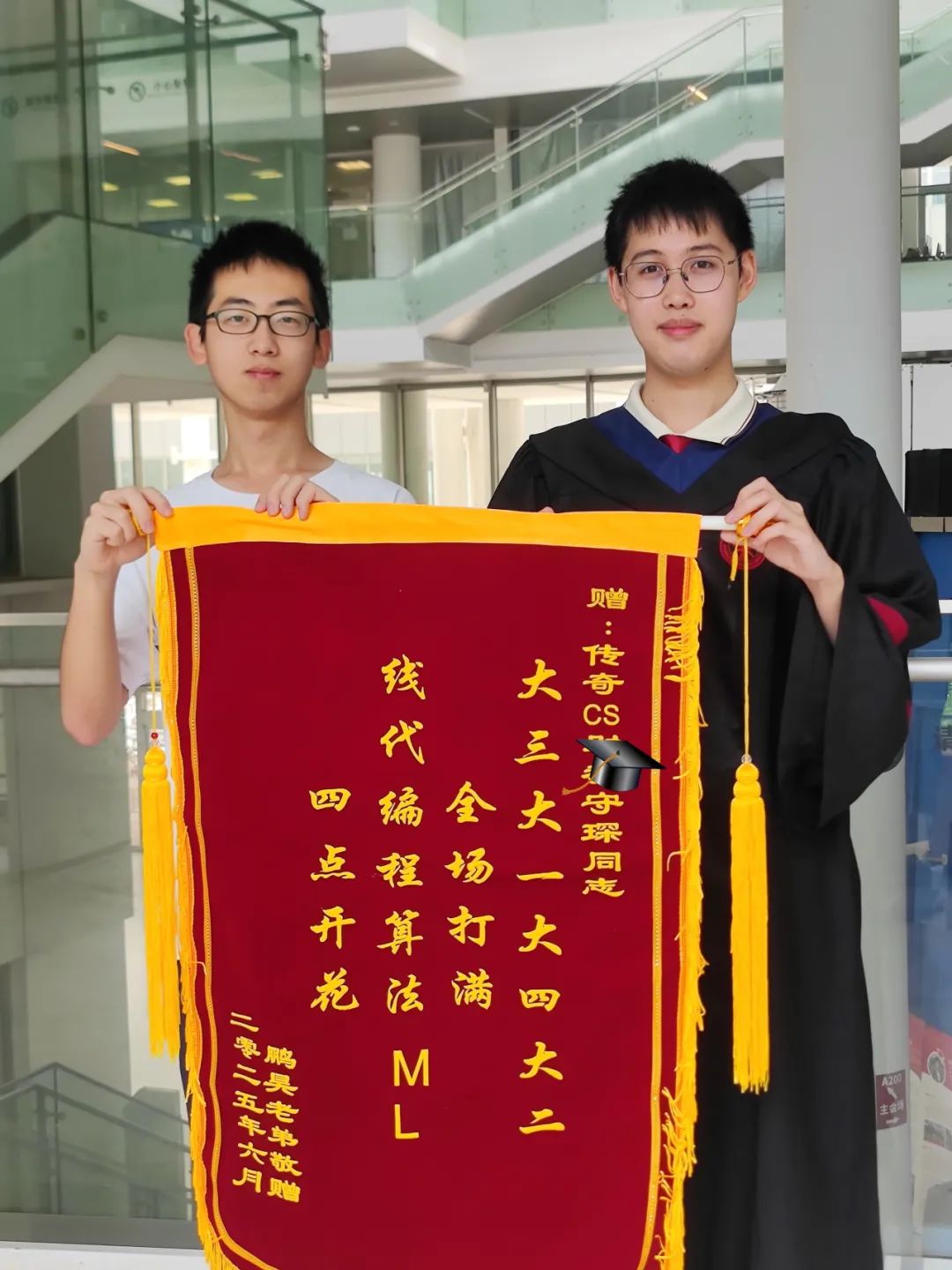

收到帮助过两年时间的学弟匡鹏昊的毕业祝福

在科研方面,上科大的“小而精”同样发挥了优势:由于学生规模不大,每个人都有足够的机会进入课题组并直接参与真实项目。我在大一暑假便顺利加入实验室,跟随学长学姐做小课题,从文献调研到实验验证一步步摸索;在不断尝试的过程中,我也逐渐厘清了自己的兴趣方向,为后续的深入研究打下了基础。

回顾这四年,从勇敢填报志愿,到熬夜写 project、站上讲台讲解代码,再到踏进实验室做科研,我一次次把自己置于“不确定”之中。正是在这些看似摇摇晃晃的情境里,我学会了快速吸收信息、拆解难题,也学会了与人协作、向内探问。更重要的是,我逐渐明白:不确定并非风险的代名词,而是“可塑性“本身——它让未来保持开放,也让每个人都拥有参与塑造的可能。

当我即将走出本科校园,面对新的未知,我依旧会选择把不确定视作成长的土壤。愿我们都能在不确定中继续生长,也愿每一次坚定的选择,都成为下一段精彩旅程的起点。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号