2025年5月19日至5月22日,我有幸前往英国伦敦,参加了在全球通信与网络领域享有盛誉的旗舰会议——IEEE INFOCOM 2025。作为CCF A类会议,INFOCOM 始终站在网络系统前沿探索的最尖端,能够在此平台汇报并与全球顶尖学者交流我的研究成果,对我个人而言是意义非凡的学术旅程。

此次参会,我主要聚焦于汇报我在低功耗无线通信领域中关于反向散射技术的研究。反向散射技术因其独特的通信机制,即通过反射射频信号而非传统有源发射来传输信息,展现出显著降低传输能耗的巨大潜力,因此在当今无线通信领域备受期待。近年来,研究人员积极探索将反向散射机制融入 Wi-Fi、蓝牙、LTE 等主流通信协议中,旨在实现现有无线基础设施下的低功耗通信 。然而,反向散射系统的一个核心挑战在于对激励信号源的依赖。如何在现有网络架构中平稳地引入并适应这一激励源,一直是长期存在的系统设计难题。

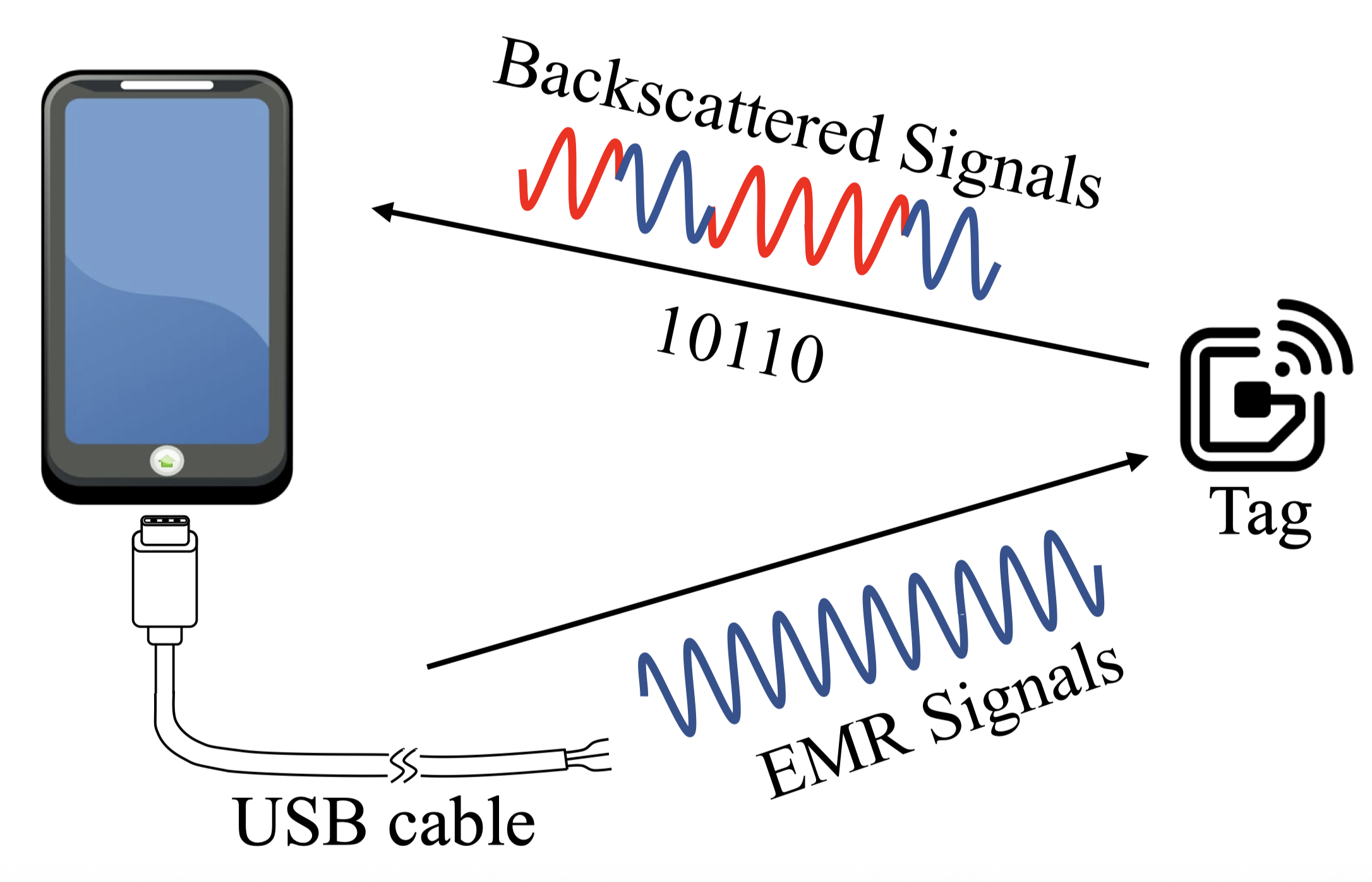

针对这一关键挑战,我们课题组创新性地提出了利用商用设备作为反向散射系统的阅读器,并巧妙地利用这些设备自身泄漏的电磁辐射信号作为反向散射系统的激励信号。这一创新方法旨在实现方便即插即用的自主反向散射通信系统,从而克服了传统反向散射系统对外部激励源的依赖,为低功耗通信的应用开辟了新的道路。

在INFOCOM主会议的“BACKSCATTER COMMUNICATION & NETWORKS”分会场,我有幸就题为《Enable Autonomous Backscatter in Everyday Devices》的研究论文进行了学术汇报,详细阐述了我们所设计的自主反向散射系统EMScatter的核心原理与创新优势。汇报结束后,问答环节是学术交流中尤为精彩的部分,它不仅提供了澄清疑问的机会,更是激发深入思考、拓展研究思路的催化剂。两位学者提出的问题,非常具有启发性,促使我对研究的实际应用和未来发展有了更深刻的认识。

EMScatter系统的工作流程

问题一:系统的金钱成本如何?第一位学者的问题直接指向了系统的实际部署成本。他们主要担心的是,我们的解扩频算法需要在FPGA芯片中实现。由于该算法涉及大量的数学计算,会消耗较多的逻辑资源,这意味着低成本的FPGA芯片可能无法满足要求。然而,值得指出的是,我们论文中使用的标签硬件电路板是基于 2016 年HitchHike项目的FPGA实现的。这意味着我们是利用现有的、经过验证的硬件平台来实现了我们的算法,因此整体成本并没有显著提高。这个回答强调了我们研究的实用性,即在现有技术基础上实现创新,而非从零开始搭建昂贵的新硬件。

问题二:系统能否扩展到其他Wi-Fi协议,例如Wi-Fi 6?第二个问题则涉及到系统的兼容性和可扩展性,这是任何通信系统在未来发展中都必须面对的关键考量。我坦诚地指出,当前的Wi-Fi 6等其他Wi-Fi协议普遍采用 OFDM(正交频分复用)多载波方式传输信息。而我们的系统目前仅依赖于一个单载波信号作为激励源 ,且我们设计的标签也只能反射这个单载波信号,尚无法生成多个子载波。因此,目前我们的系统仅能支持802.11b协议。

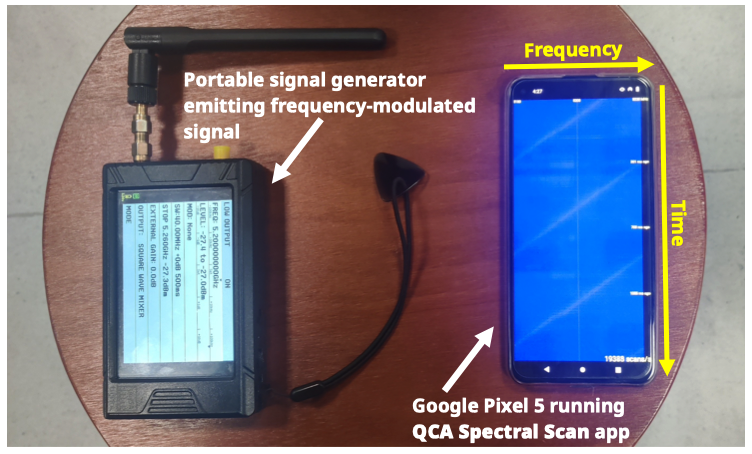

此外,我还在会议期间展示了我们的Demo设计,名为《Enabling Radio Spectrum Scan with Smartphones》。这个Demo主要是为高通SoC智能手机开发了一款名为QCA Spectral Scan的Android应用程序。该应用通过获取QCA驱动程序的频谱信息,实现了实时的频谱扫描功能。

Demo设备展示

在Demo展示过程中,许多参会者对我们的程序表现出浓厚的兴趣,尤其好奇它的应用场景。我解释说,这可以被视为一个简单且粗粒度的频谱扫描仪。许多人表示会考虑下载程序后自行尝试,这表明我们的Demo在实际应用方面具有一定的吸引力。

同时,也有一些专注于无线感知的专家向我咨询,我们的无线网卡是否能够获取物理层的 I/Q(In-phase and Quadrature)信息。他们认为,如果能够获取到这些I/Q信息,将对他们的工作带来巨大帮助,因为这将使他们能够使用商用的无线网卡代替昂贵的 SDR(软件定义无线电)设备来构建自己的工具 。遗憾的是,我们目前的方案也无法获取物理层的I/Q信息。尽管如此,他们也表示这次交流非常有收获,因为即使不能直接获取I/Q数据,对于现有商用设备能力的了解也为他们的未来研究提供了参考。这次交流让我深刻体会到,跨领域合作和信息共享对于推动科研进步的重要性。

本次INFOCOM 2025的参会经历让我对通信领域的最新进展和前沿挑战有了更全面的了解。无论是反向散射领域的新突破,还是其他学者在网络系统、数据传输效率、安全隐私等方面的最新成果,都为我提供了宝贵的学习机会。特别是与同行的深入交流,让我能够从不同视角审视自己的研究,发现潜在的合作机会和新的研究方向。

参加会议的照片

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号