作为实现全球能源转型的关键技术之一,氢能在世界各个主要经济体得到了广泛关注。例如,2025年1月1日施行的《中华人民共和国能源法》明确将氢能纳入我国能源体系,美国能源部2024年12月发布了《Department of Energy Hydrogen Program Plan》。由于其能量密度高、储能规模大、储能时间长,氢能在可再生能源领域应用前景广阔。然而,作为氢能系统的关键部件,电解槽和燃料电池仍存在动态响应较慢、耐久性较差、成本较高等问题。因此,氢能系统通常与超级电容、锂离子电池等动态响应较快的电储能部件构成氢电混合储能系统。

近日,上海科技大学信息科学与技术学院智慧电气科学中心(CiPES)杨恒昭教授课题组(储能实验室)在氢电混合储能系统能量管理领域取得新进展。相关研究成果以上海科技大学为第一完成单位发表于国际期刊 IEEE Internet of Things Journal。

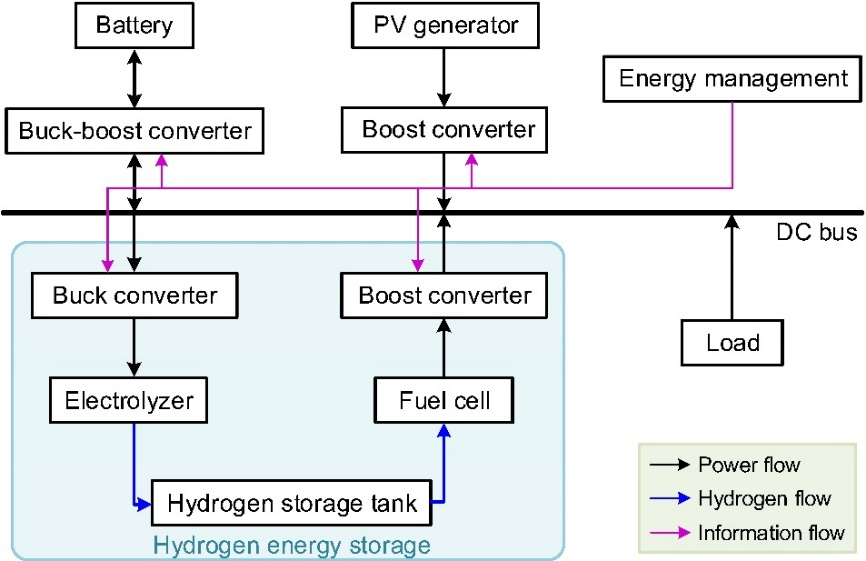

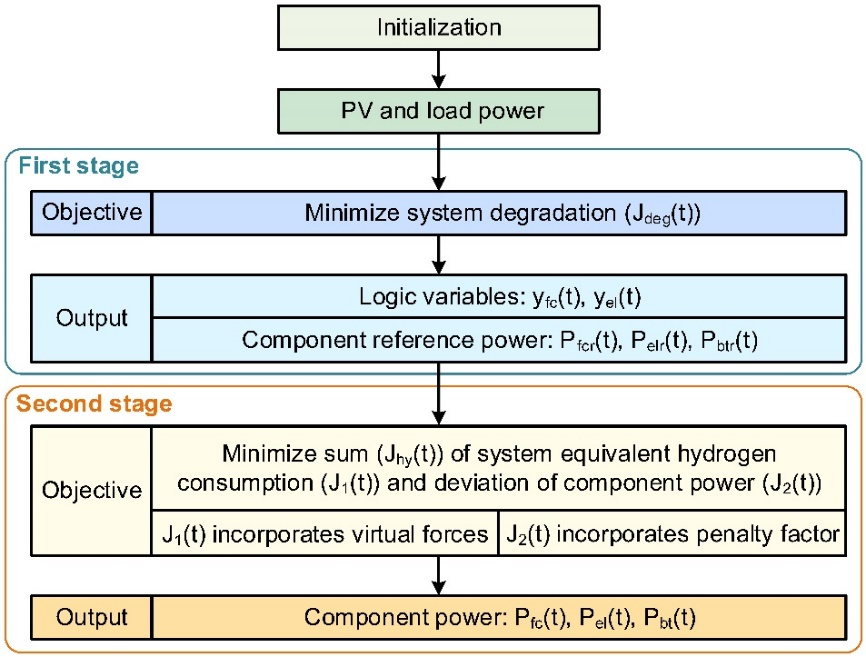

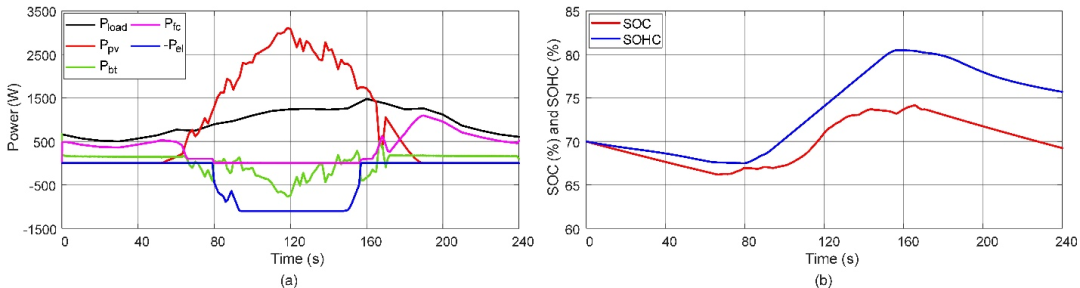

针对孤岛微电网中的氢电混合储能系统,杨恒昭教授课题组提出了一种两级能量管理框架以最小化系统退化和等效氢耗。该框架的第一级通过优化氢能部件(即电解槽和燃料电池)的启停状态及其参考功率以最小化系统退化,第二级通过联合优化以最小化系统等效氢耗以及部件实际功率与参考功率之间的偏差。该框架根据与锂离子电池荷电状态和储氢罐储氢状态相关的两个虚拟力定义了两个权重以衡量锂离子电池和氢能部件对系统等效氢耗的贡献,并研究了不同配置的虚拟力对荷电状态、储氢状态和等效氢耗的影响。结果表明该框架在最小化系统退化和等效氢耗的同时,能够对锂离子电池荷电状态和储氢罐储氢状态实现有效控制。

图1 孤岛微电网中的氢电混合储能系统

图2 两级能量管理框架

图3 结果:(a) 部件功率;(b) 锂离子电池荷电状态和储氢罐储氢状态

该成果以“A Two-Stage Energy Management Framework for Minimizing Degradation and Equivalent Hydrogen Consumption of Electric-Hydrogen Hybrid Energy Storage Systems in Islanded Microgrids”为题发表于IEEE Internet of Things Journal。信息学院2024级博士研究生唐毓振为第一作者,杨恒昭教授为通讯作者。

论文链接:

https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3545651

END

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号